Rischio radiazioni - Studio Medico Langé

Menu principale:

Rischio radiazioni

Approfondimenti

Rischio Radiazioni: Esami radiologici sì, ma con criterio.

Alla radiografia, alla tomografia, alla PET, alla scintigrafia si ricorre sempre più spesso, anche quando non ce ne sarebbe un reale bisogno perché le informazioni che si vogliono ottenere potrebbero essere fornite da esami che non prevedono l'uso di radiazioni ionizzanti. Che il ricorso agli esami di diagnostica per immagini e di medicina nucleare sia in forte aumento è una questione che viene rilanciata periodicamente dai mezzi di comunicazione, non di rado con toni allarmistici poco giustificati dal punto di vista del rapporto rischi-benefici di queste pratiche.

Nella sostanza, comunque, i dati statistici confermano un andamento in crescita della quantità di radiazioni ionizzanti assorbita pro capite per scopi medici nei paesi industrializzati: un aumento che ha toccato nel 2006 il 600 per cento rispetto al 1980 e che fa sì che l'esposizione dovuta ad applicazioni mediche sia oggi superiore a quella dovuta alle sorgenti di radioattività naturale.

Gli effetti provocati dalle radiazioni ionizzanti dipendono dalle dosi che rilasciano agli organi irradiati. Per dosi elevate gli effetti sono detti deterministici: questo significa che, una volta superati specifici valori di soglia che dipendono dal tipo di radiazione e dalla parte del corpo irradiata, c'è la certezza che si verifichino. Questi effetti comprendono:

- eritemi;

- ulcerazioni della pelle;

- cataratta;

- sterilità temporanea o permanente;

- nel caso colpiscano il feto, malformazioni, ritardi mentali e anomalie della crescita.

Nei casi limite, le esposizioni acute a dosi altissime possono risultare fatali, come dimostrano le vittime delle bombe atomiche in Giappone e dell'incidente di Chernobyl. Le dosi di soglia tipiche sono di alcuni sievert se assorbite in una sola volta e più alte se assunte in momenti diversi, ma comunque molto più elevate di quelle impiegate in medicina, che arrivano ad alcune decine di millisievert nel caso di alcune procedure interventistiche (per esempio l'angioplastica coronaria). Le dosi impiegate in medicina sono in grado di provocare effetti detti stocastici (o probabilistici), cioè effetti che possono manifestarsi in seguito all'esposizione, ma non è certo che si verifichino.

L'esposizione alle basse dosi, in altre parole, aumenta la probabilità di questi effetti, che comprendono soprattutto lo sviluppo di tumori e leucemie. Il rischio di tumore, secondo gli esperti, cresce con la dose in modo lineare e senza che esista una soglia al di sotto della quale la probabilità è nulla.

Questa ipotesi di proporzionalità diretta senza soglia è stata assunta dalle principali istituzioni internazionali che si occupano di radioprotezione come misura di cautela, per evitare di sottostimare il rischio derivante dalle basse dosi e finora, nonostante sia stata spesso discussa, non è stata smentita dagli studi epidemiologici.

La gravità degli effetti, al contrario, è indipendente dalla dose.

Ma come si può quantificare l'aumento del rischio? Secondo la Health Protection Agency britannica una radiografia del torace comporta un rischio aggiuntivo di sviluppare un tumore fatale nel corso della vita di 1 su un milione, mentre per una singola TC del cranio si sale a 1 su 10.000 e se lo stesso esame è fatto all'addome il rischio aggiuntivo è di 1 su 2.000. Per un singolo esame di medicina nucleare come la scintigrafia, poi, il rischio sale a 1 su 500.

Nel complesso, i dati indicano che all'esposizione alle radiazioni per uso medico è imputabile una percentuale di casi di cancro variabile tra l'1 e il 3 per cento di tutti quelli registrati nei paesi industrializzati. Un dato che, secondo gli esperti, rappresenta una stima al ribasso, perché ricavato in base all'esposizione medica dei primi anni novanta, circa sei volte più bassa di quella attuale.

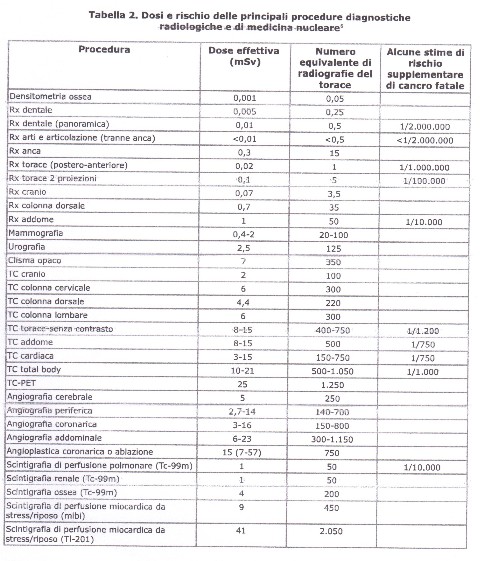

La tabella qua sotto dà una stima indicativa dell'esposizione di ogni singolo esame: